アデノウィルス: 1名

インフルエンザの方は今週もいらっしゃいませんでした。

胃腸炎が流行っている印象です。皆様お気をつけください。

育児、医療を中心に日々の出来事を綴っていこうと思います

アデノウィルス: 1名

インフルエンザの方は今週もいらっしゃいませんでした。

胃腸炎が流行っている印象です。皆様お気をつけください。

皆様バレンタインデーはいかがお過ごしでしょうか?

私はクリニックのスタッフ皆さんと自分の家族から心温まるプレゼントをいただきました。

忙しい中準備していただき本当に感謝感謝です。疲れが溜まった時にありがたくいただこうと思います。

話は変わりますが、4月から私の妻である内科医(宗村 万里子:済生会守山市民病院)の合流に伴い、クリニックの名称を「そうむらファミリークリニック」に変更させていただきます。

★内科診療は主に午前中と隔週の土曜日になる予定です。

★小児科診療はこれまで通りで変更はございません。

これからは小児科Dr、内科Drが力を合わせて皆様ご家族のお役に立てるような「ファミリークリニック」となれるように頑張りたいと思います。

女性医師が加わりますのでどんなお困りごとでもお気軽にご相談ください。

私は夫婦げんかをせず、明るいクリニックが継続できるよう夫婦の呼吸に『全集中』していきます!

溶連菌:2名

アデノウィルス:3名(疑いを含む)

インフルエンザの方は今週もいらっしゃいませんでした。

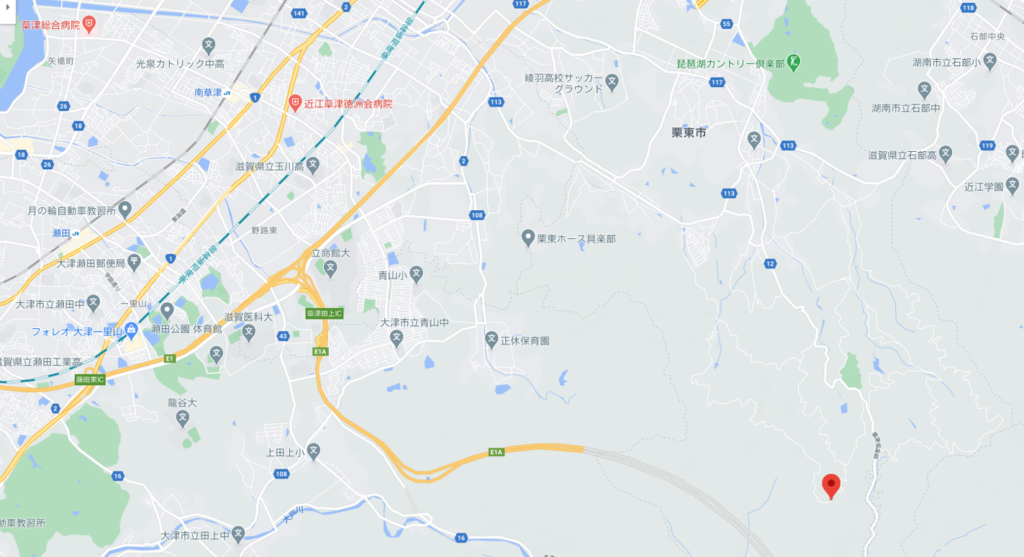

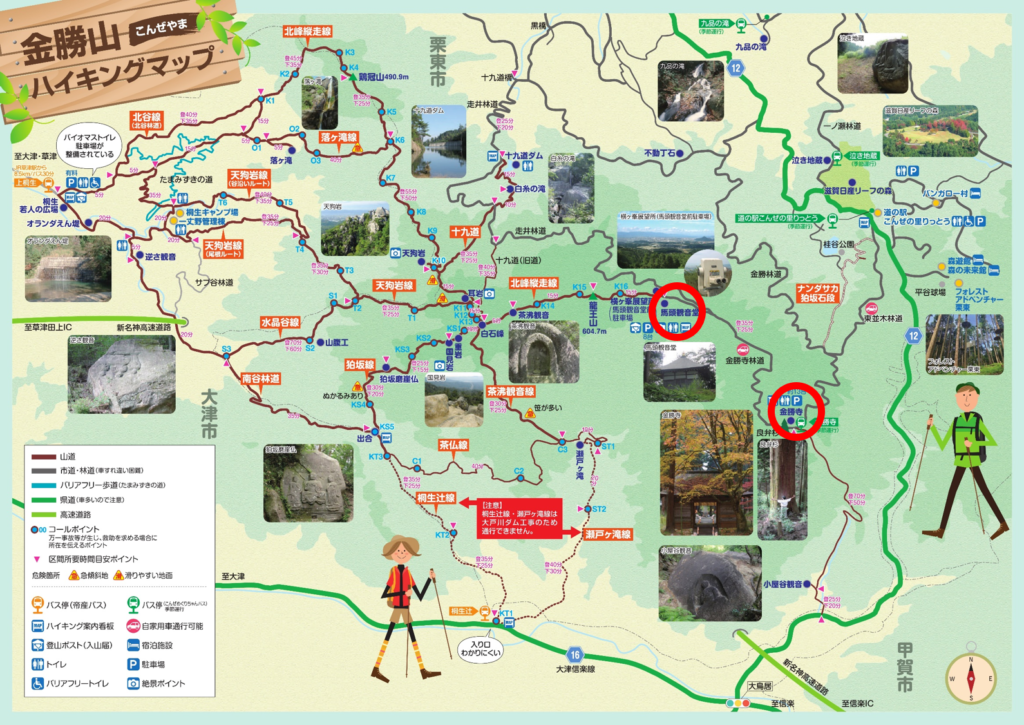

ひさしぶりのおすすめスポットの紹介です。

今回は「金勝寺」です。「こんしょうじ」と読みます。

栗東の荒巻という所にあります。

奈良時代に良弁僧正が開基した天台宗の寺院だそうです。

山中のとても静寂な場所にある非常に趣のあるお寺でした。

行った時はとても寒い日で、こんな巨大なつららもありこども達は大喜びで触っていました。

帰りに金勝山を少しハイキングしました。

今回はあまり時間がなかったので「馬頭観音堂前」と言うところまで車で行って、40分ほど歩いてきました。

展望台からの眺めです。とても見晴らしが良い場所でした。

因みに三上山よりも高いそうです。

栗東のトレーニングセンターも一望できました。

時間のある方は是非行ってみてください。眺めが良く、人も少なくおすすめの場所ですよ。

特に金勝寺はとても趣があり、少し非日常を感じたい方にはうってつけですよ。

私も色々なことで疲れたら一人で行きたいな、と思う場所でした。

ただ、途中の道は狭く、すれ違いができないところも多いです。車で行かれる方は十分に気をつけて運転してくださいね。

溶連菌:2名

アデノウィルス:3名(疑い例を含む)

咽頭炎、扁桃腺炎の方が多い印象です。

インフルエンザの検出は今週もありませんでした。

ウィルス性胃腸炎の方は減少している印象です。

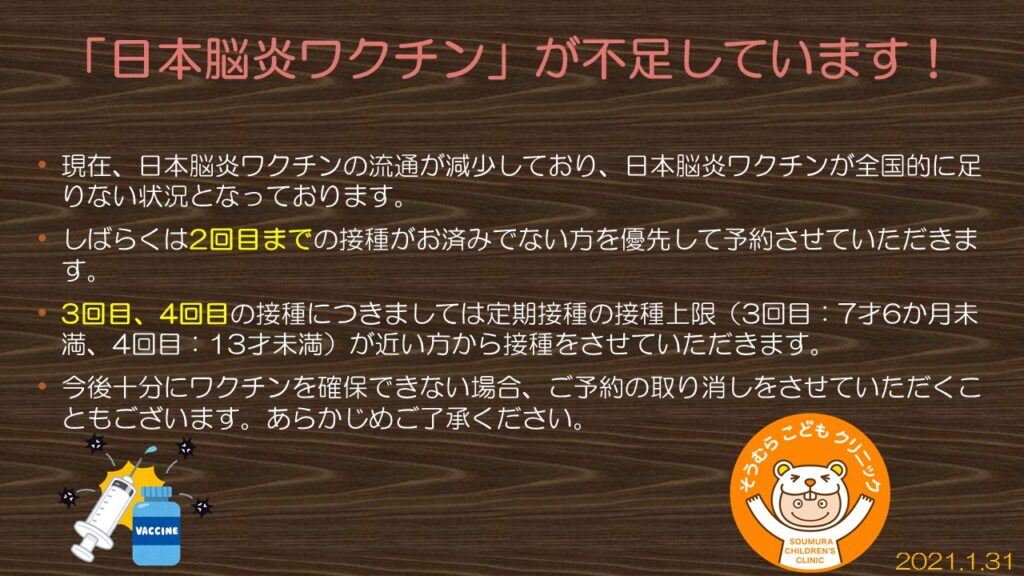

「日本脳炎ワクチン」の全国的な出荷調整のため、当面の間、当クリニックが準備できる「日本脳炎ワクチン」の本数が少なくなります。

そのためネットからの「日本脳炎ワクチン」の予約を一旦停止させていただき、クリニックで予約の調整をさせていただきます。

このワクチンは13才までに計4回接種するのですが、しばらくはなるべく多くの方に最低限の免疫をもらうために2回目までの方を優先して接種させていただきます。

3回目、4回目の方は接種の年齢上限(3回目:7才6か月未満、4回目:9才から13才未満が接種できる年齢です)が近い場合は接種をさせていただく方針です。

なお予約をしていただいた場合でも今後ワクチンの確保ができなくなってしまう場合は予約の取り消しをさせていただく場合もございます。

皆様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

宗村純平

溶連菌:1名

アデノウィルス:1名

インフルエンザはまだ今シーズン検出されておりません。

ウイルス性胃腸炎の方は少し減ってきた印象があります。

溶連菌:1名

アデノウィルス:1名

インフルエンザの検出はありませんでした。

胃腸かぜが少し流行している印象があります。

お気をつけ下さい。

溶連菌: 1名

そのほかの目立った感染症の検出はありませんでした。

インフルエンザの方もいらっしゃいませんでした。

新型コロナの感染拡大でクリニックへの受診を控える方が増えております。

そこで今回は当クリニックの感染対策をご紹介させていただきます。

① HEPAフィルター付きパーテーション

こちらはHEPAフィルター付きの空気清浄機です。

HEPAフィルターは換気を行い、かつ空気中のウィルス、細菌をフィルターに捕まえてくれます。

現在診察室1と隔離室に配置しております。

②空気清浄機

現在は加湿も行いながら空気の清浄を行っております。こちらは診察室1と待合、処置室に配置しております。

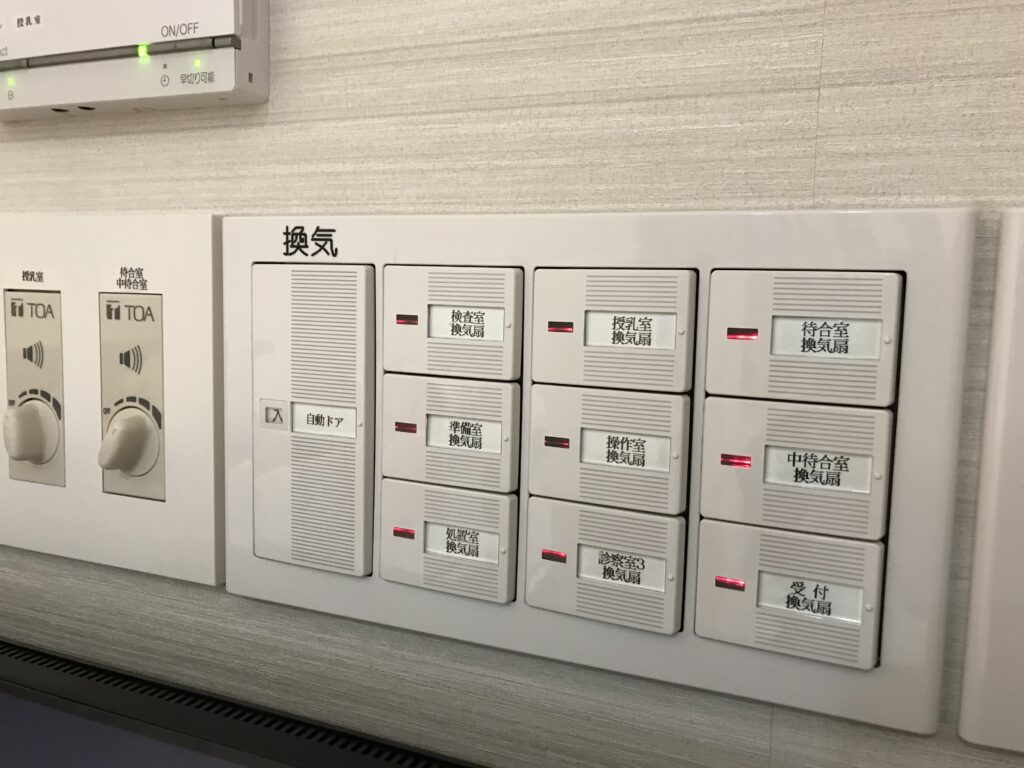

③換気

換気口を通し診察中は常に換気を行っていおります。

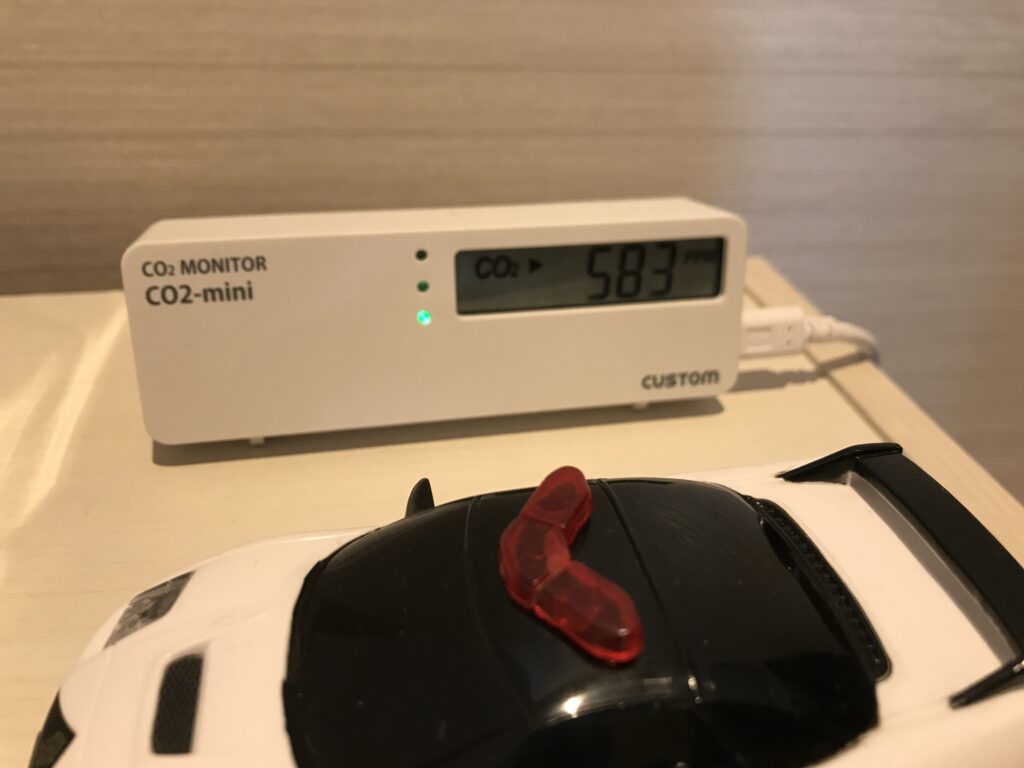

またCO2のモニタリングも行っております。

二酸化炭素の数値が高くなってきた際にはさらに窓、扉を開けて換気を行っております。

これらに加えスタッフの1日2回の体調チェックとクリニック内の消毒、清掃を適宜行っております。

このように感染対策はしっかり行っておりますので是非安心してクリニックにお越しいただければと思います。

また新型コロナの感染拡大を受けてワクチンの接種を控えていらっしゃる方をたくさんお見受けいたします。

定期のワクチンはどれも大切なものばかりです。

万が一予防接種の対象になっている病気にお子さんがかかってしまった場合、新型コロナに感染するより重篤になることが多いものばかりです。

予防接種は期間内に必ず接種してくださいますようお願い申し上げます。

ワクチンの接種漏れがないかは公式LINEのトークを利用して確認もさせていただきます。

ご希望の方はそうむらこどもクリニックの公式LINE(ID : @715ywdlb )

をご登録いただき、そちらからトークでお子様の母子手帳の予防接種欄をすべて写真に撮り送ってください。

その際にお子様のご年齢とおたふく、みずぼうそうにかかったことがあるかどうかもお知らせください。

ワクチンの接種漏れがないか、公費接種できる期間がせまっているものがないかを確認して、返信させていただきます。